近年来,全省各地民间健身团队蓬勃发展,成为基层全民健身活动、科学健身指导的重要载体,为讲好基层体育故事,展示健身团队风采,江苏省体育总会特别策划了“民间健身团队风采展示活动”。让我们一同走近民间健身团队,聆听他们的故事,感受他们的热情,共绘“体育让生活更美好”的幸福图景。

组织建设:十年磨剑铸根基

2014年春,五名太极爱好者一拍即合,在常州市天宁区郑陆镇成立了郑陆诚秋太极队。历经十年耕耘,目前团队固定在册的活动成员共25名。跟随团队练习的成员累计已有数百人,他们来自各行各业,年龄跨度也十分大:下至7岁的孩童,上至85岁的大爷。

专业的指导老师是团队发展的核心引擎。团队负责人张丽萍是一级社会体育指导员以及陈氏太极六段获得者,深耕太极与健身气功领域数十年,曾多次获国际、国内太极比赛拳、械项目一等奖,省健身气功比赛八段锦、六字诀、马王堆导引术等项目一、二等奖。团队中还有五名三级社会体育指导员,其中陈汉彪负责召集团队,并对新队员进行基础教学;李素英负责带队员进行日常训练,尤其擅长健身气功项目的教学。

健身指导:科学规划促提升

每晚七点,当社区广场的路灯次第亮起,队员们便准时列队开始训练。1.5小时的训练时段被科学划分为三个环节:首先是15分钟的动态热身,结合太极桩功与现代体能训练动作,有效预防运动损伤;然后是60分钟的核心训练阶段,由指导老师带领队员练习基本功及规定套路,新老队员按水平和进度分成不同组,各组既有统一进度又有个性化指导;最后15分钟是放松整理,配合呼吸吐纳,让身心从运动状态平稳过渡,有助于队员提高睡眠质量。

每周一的技术指导课堪称 “进阶加油站”。张丽萍师傅作为拥有二级传统武术裁判员与健身气功裁判员双重资质的行家,在指导队员时,她总能从裁判视角指出动作细节:“揽扎衣时,裆未撑圆、脚尖未扣到位、劲不饱满,比赛就可能丢分”。“双手托天理三焦时,翻掌未走垂直线是扣分点”。针对队员普遍存在的问题,如 “重心上下起伏不稳”,她会提前准备汽车轮胎辅助教具,让队员怀抱轮胎进行重心转换。课后,指导老师们还会将教学视频上传至微信群,方便队员回看复习。

赛事征程:以赛促练展风采

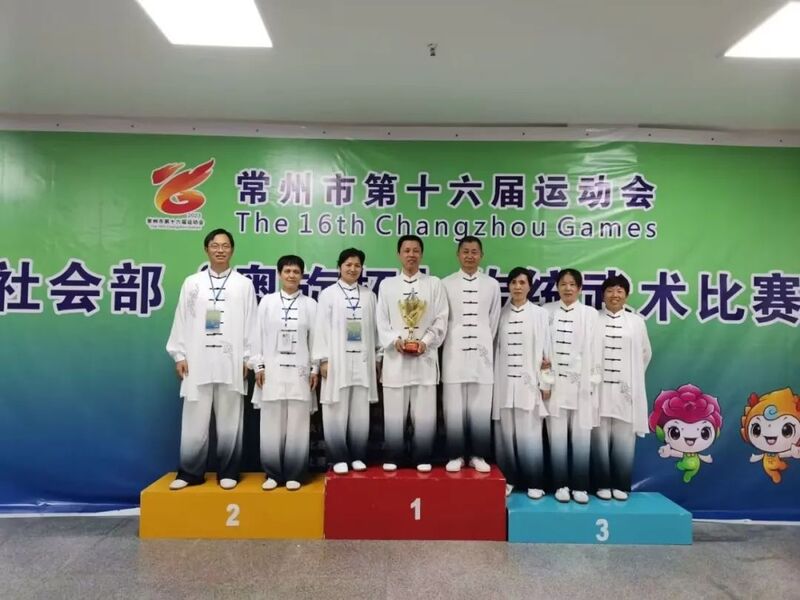

2024年9月的全国健身气功交流展示活动,让队员们记忆犹新。在乡村振兴志愿服务环节,他们为村民表演了改编版健身气功,将农事动作融入招式,“插秧式” 的前屈动作引发在场农民的强烈共鸣。交流环节中,与其他队的切磋让大家认识到 “动作规范性”的重要性,回来后专门开展了为期一个月的“细节攻坚”训练。为备战同年11月的“淹城杯”太极大赛,队员们主动将训练延长至每晚九点。部分参赛队员因工作繁忙有时无法到场训练,仍在工作间隙里挤时间进行练习,确保不掉队。

比赛当天,当队员们身着绣有“祥云”图案的队服完成套路演练时,观众席爆发的掌声让70岁的老队员沈阿姨湿润了眼眶:“没想到老了还能登上这么大的舞台”。2025年的赛事日程同样排得满满当当:2月的江苏省健身气功八段锦网络公开赛要求提交4K视频,队员们自学视频剪辑,反复拍摄37遍才达到满意效果;为备战5月的老年人太极拳站点联赛,队员们每天精心排练,培养默契,力求展现团队的最好水平;6月的传统武术展示活动与本地非遗代表性传承人合作编排,首次尝试将太极与古琴进行跨界融合。

公益行动:以武弘道暖人心

在2024年郑陆镇全民健身日活动中,团队设置的“太极体验区”前排起长队。退休教师李阿姨耐心教小朋友“太极起势”,医生小张则用人体骨架“大白”给朋友们介绍人体骨格力线的科学原理,这种“传统+科学”的科普方式吸引了300余人参与。活动结束时,12名体验者当场申请加入队伍。

2024年冬至,"百年南大街" 非遗联欢活动中,团队表演的《陈氏太极十八式》与锡剧《珍珠塔》同台亮相。当太极的刚柔与戏曲的婉转相遇,台下观众掌声雷动。

2025年春天的公益活动更具特色。桃花节上,队员们在万亩桃林中演练太极,粉白花海与青灰太极服相映成趣,被游客称为“移动的春日画卷”;慈善总会的“童心绘廿载”“健身气功进万家”活动中,队员们教留守儿童用画笔描绘气功招式,再将画作制成文创书签,这种“体育+艺术”的模式获得市级媒体报道。

特色亮点:青春力量焕新生

“谁说太极是老年人的专利?”当太极小熊——熊振宇航登上央视《欢乐中国人》《非常6+1》、湖南卫视《神奇的孩子》等栏目后,许多小朋友及其家长对太极产生了浓厚的兴趣。郑陆诚秋太极队借此,向更多的小朋友及其家长推广普及太极运动。为吸引更多年轻群体参与,队伍开设了“周末速成班”,将陈氏太极简化为“3分钟办公室太极”“5分钟睡前养生功”等模块。一名参与者表示:“由于长期伏案工作,以前颈椎和肩膀疼得抬不起来,练了三个月太极,现在能轻松完成云手动作 ”。这种“碎片化、轻量化”的推广策略,使队伍成为流水的营,尽管年轻人暂时还不能固定在队伍里,但是已在他们心中播下一颗种子。

当余晖洒在社区广场上,总能看到郑陆诚秋太极队队员们悠悠习练,他们在一呼一吸的韵律里,拥抱生命的美好。历经十年发展,这支队伍已不仅仅是单纯的健身团体,更是连接社群关系的纽带、传承太极文化的火种。